利用數字技術賦能垃圾處置廠降碳

“十三五”期間,全國新建垃圾無害化處理設施500多座,城鎮生活垃圾設施處理能力超過127萬噸/日,生活垃圾無害化處理率達到99.2%。根據“十四五”規劃,到2025年底,全國城市生活垃圾資源化利用率達到60%左右,同時要求完善全過程監測監管能力建設,依托大數據、物聯網、云計算等新興技術,加快建設全過程管理信息共享平臺,通過智能終端感知設備進行數據采集,進一步提升垃圾分類處理全過程的監控能力、預警能力、溯源能力。

在國務院印發的《2030年前碳達峰行動方案》中,指出要實施“循環經濟助力降碳行動”,充分發揮減少資源消耗和降碳的協同作用,推進產業園區循環化發展,大力推進生活垃圾減量化資源化。環境產業是循環經濟產業體系中的重要組成部分,生活垃圾處理與每個人息息相關,聚焦從垃圾產生到處置的全生命周期,特別是落地垃圾處置循環經濟產業園區的減排降碳,是環境產業踐行雙碳戰略的一個有效措施。

垃圾處置廠在運營過程中,一方面存在效益低的難題,伴隨國家監管標準提高和成本增加的壓力,企業運營主要依靠政府補貼維持;另一方面踐行“雙碳”戰略過程中,缺少有效碳核算和碳減排優化的工具,國家備案及國際通用相關方法學數量多且復雜,企業購買咨詢服務費用高、時效短、線下盤查數據采集難、耗時長、人工成本高,急需操作簡便、快捷高效的碳資產管理變現產品。

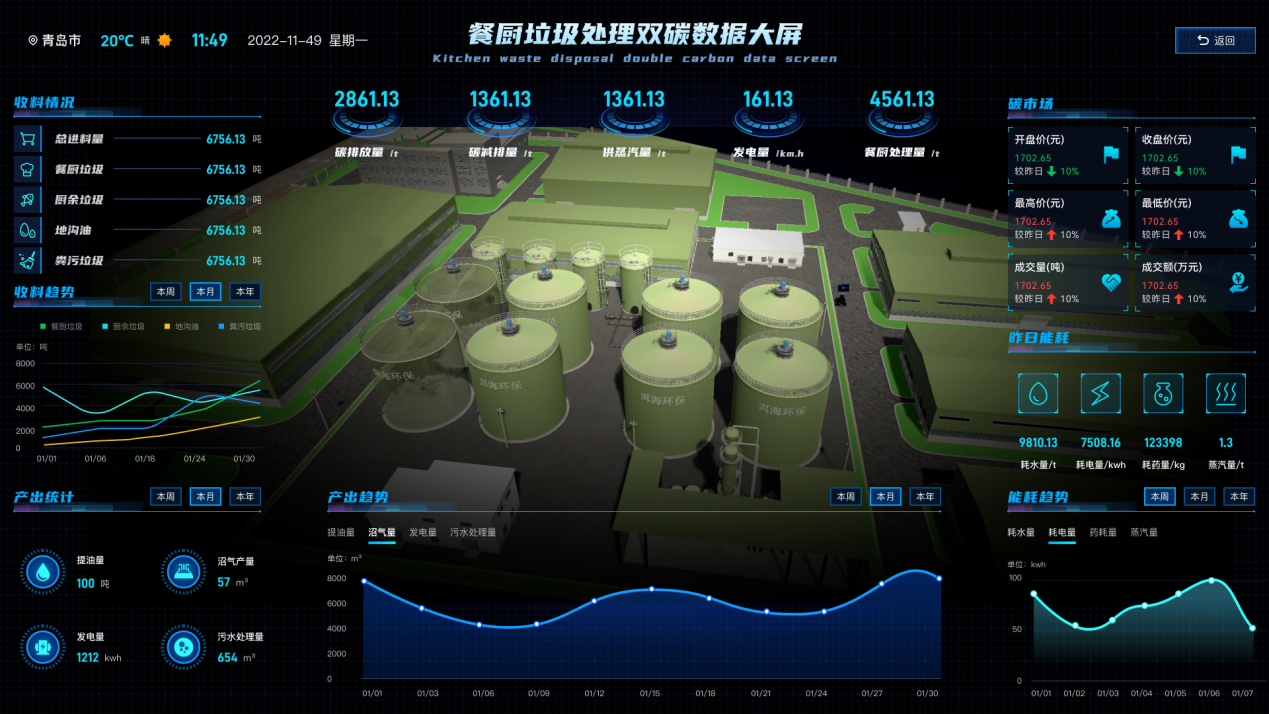

利用數字技術賦能垃圾處置廠降碳解決方案案例應用于杭州市富陽區循環經濟產業園餐廚垃圾處置項目。項目位于杭州市富陽區,設計規模日處理300噸餐廚/廚余垃圾,項目資源化利用后,年發電量700萬度、年產工業油脂3000噸,可實現項目減量化、無害化、資源化處置,是浙江省的重點示范項目。該項目工程于2020年5月開工建設,2020年12月餐廚垃圾車進場卸料,歷時7個月,實現了可視化、智能化、平臺化的運營管理,用實際行動響應杭州提出的打造全國數字經濟第一城的號召。

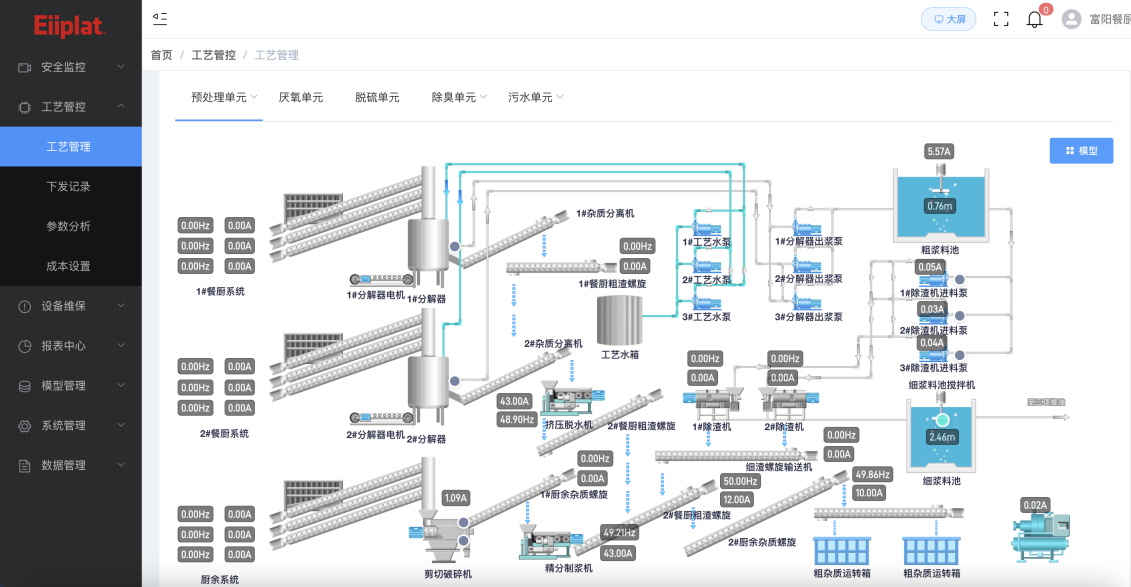

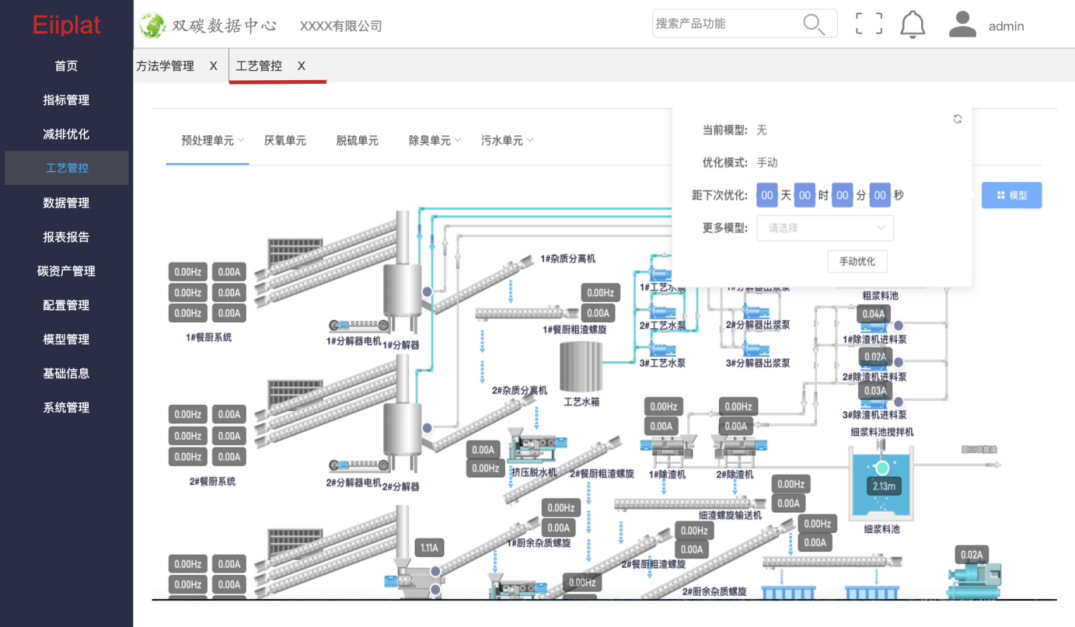

項目利用智慧微平臺技術與Eiiplat環境產業互聯網平臺靈活對接,建立生產管控平臺,將智能化深度融合各個生產環節,使“E平臺+微平臺”與先進的工藝技術相結合,不斷從E平臺更新最新增效模型,優化生產工藝與調度,實現持續增效。

伴隨“2030碳達峰、2060碳中和”雙碳目標上升為國家戰略,杭州濱河新能源有限公司積極探索利用數字技術賦能園區降碳的發展路徑,并于2021年2月啟動降碳平臺建設。一方面,園區生產管控平臺的建立,保證了園區各項目單元生產、運營、設備數據采集完備,為運用相關方法學核算循環產業園區碳排放、碳減排等指標奠定了基礎;另一方面,多年來,針對環境行業碳足跡追蹤持續投入研發,并率先開發出了面向環境產業的碳資產管理產品——雙碳數據中心,能科學有效地為園區實現碳指標核算、碳足跡追蹤、碳減排優化、碳資產管理與碳交易收益。

富陽區循環經濟產業園餐廚垃圾處置項目內各工藝單元運行情況良好、各類數據采集相關傳感器、智能網關硬件設施完備,以此為基礎利用數字技術賦能富陽區循環經濟產業園餐廚垃圾處置項目降碳。

應用場景

場景:生態循環經濟產業園區

來源:青島國真智慧科技有限公司

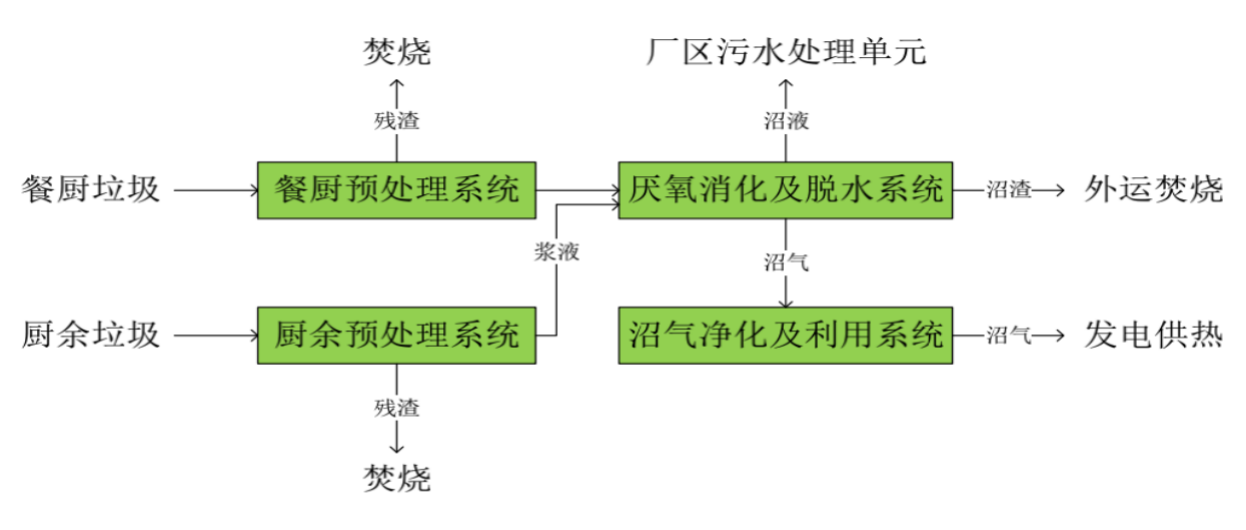

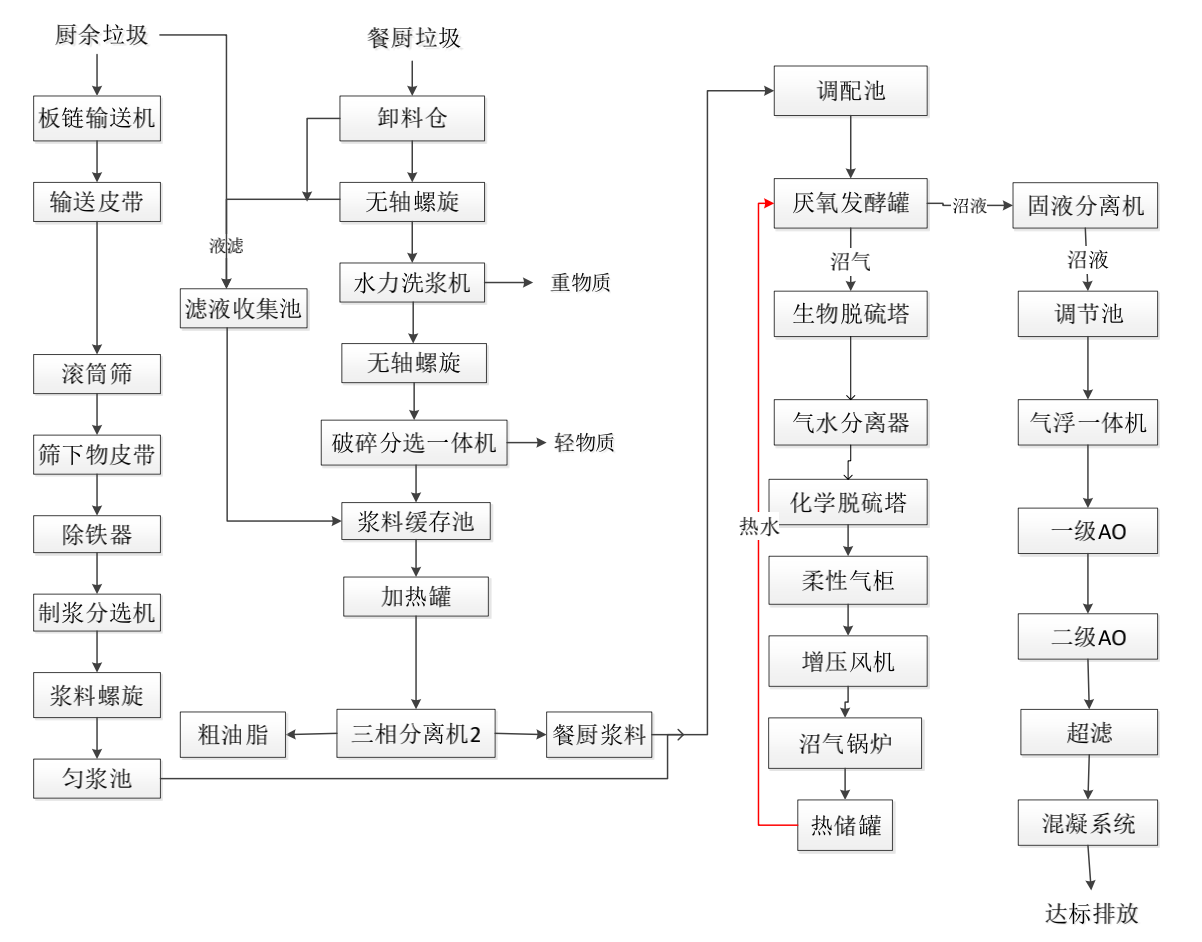

富陽區循環經濟產業園餐廚垃圾處置項目采用的是以“餐廚預處理+CSTR厭氧發酵+沼氣利用+水處理+除臭”為核心的處理工藝,項目包括了預處理單元、厭氧凈化及固液分離單元、沼氣利用單元、污水處理單元和除臭單元。

餐廚廢棄物和廚余廢棄物進場地磅稱重后卸至接投料倉,進入不同的預處理生產線。餐廚垃圾通過無軸螺旋輸送進入水力洗漿機、破碎分選一體機分別去除重物質和塑料輕物質,制漿后與廢棄油脂混合,經過加熱后進入三相分離機,進行全物料提油,三相分離之后的漿料與分選破碎制漿的廚余垃圾漿料混合泵入CSTR厭氧單元進行厭氧消化,產生的沼氣經生物脫硫系統凈化后進入氣柜暫存,經凈化增壓后發電和供鍋爐燃燒。產生的沼渣沼液進入固液分離系統實現固液分離,分離出的沼渣送入焚燒廠,沼液進入污水處理單元處理,處理達標后進入城鎮排水管網排放。

作為垃圾處置循環經濟產業園區,一方面,通過垃圾處置避免了垃圾在自然條件下分解導致的甲烷等溫室氣體的逸散;另一方面,園區內垃圾處置產生的甲烷作為清潔能源替代溫室氣體效應強的化石燃料,由此實現碳減排。與此同時,車輛運輸、人員出行、園區用電用氣、上下游供應鏈等方面又存在相應的碳排放。

對于循環經濟產業園區而言,實現碳中和存在著碳核算、碳減排優化、碳資產管理三方面的難點。首先,實現碳中和的前提是摸清園區的碳家底,包括在明確核算邊界內園區的碳排放量與碳減排量,找出二者之間的差距,明確實現碳中和需要補充減排的量(通常情況下,循環經濟產業園為碳減排項目);第二,園區可以采用相應的手段來提升碳減排,比如優化車輛出行路徑、鼓勵人員綠色出行、生產工藝優化等;第三,如果能夠將園區的碳減排量轉化為碳資產,并在碳市場上進行交易,將能夠進一步強化園區的減排動力,并為園區帶來新的收益。

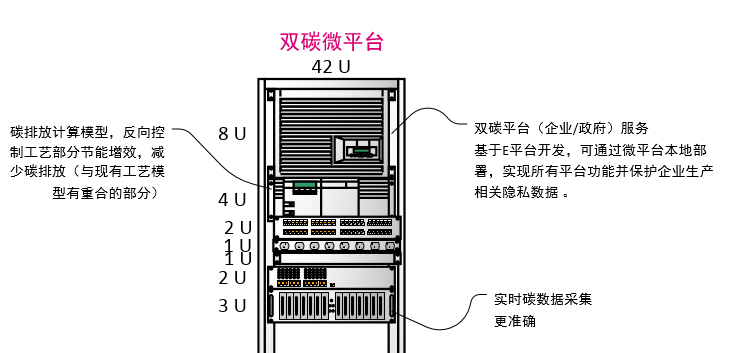

富陽區循環經濟產業園餐廚垃圾處置項目實施的雙碳數據中心能夠有效地解決以上問題,并具備良好的實施成效。雙碳數據中心是基于E平臺(Eiiplat環境產業互聯網平臺)和微平臺,利用國家備案方法學打造,并通過雙碳微平臺落地應用的軟硬件配套的智慧化系統。通過雙碳微平臺及相關傳感設備進行數據采集,在中臺進行數據傳輸、存儲與優化,支撐上層功能實現,為不同用戶提供服務。

雙碳微平臺是平臺功能的延伸或分布式平臺,能夠進行邊緣側智能管控,滿足企業數據和系統私有化部署需求,隨時與平臺連接,在此基礎上實時精準采集碳相關監測數據及生產數據,沉淀模型算法優化工藝減少碳排放。

一是摸清碳家底。雙碳數據中心積累了大量方法學,不同場景下的園區可結合自身的實際情況進行信息填報確認,系統自動篩選出適用的方法學及對應的項目邊界、基準線情景,通過對相應的參數指標進行監測,能夠計算出園區實際的碳排放量和碳減排量,從而摸清碳家底。

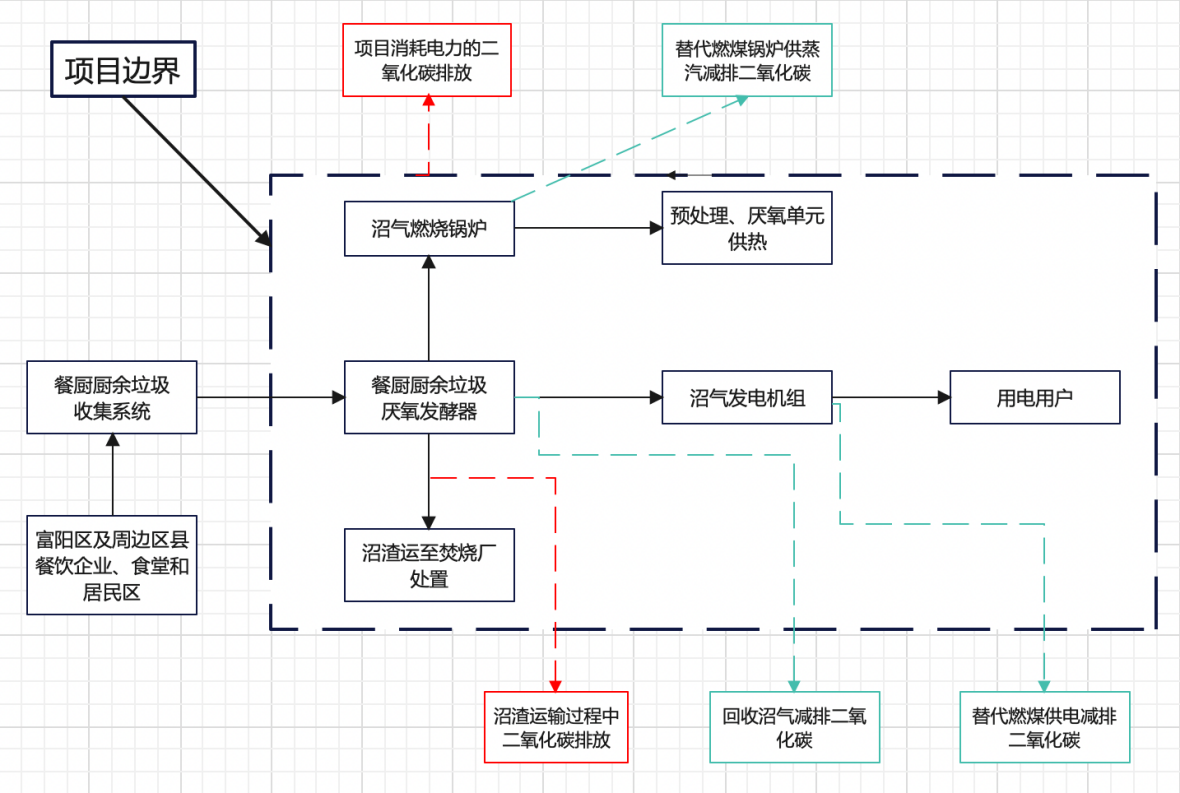

根據國家發改委備案的方法學CMS-001-V02用戶使用的熱能,可包括或不包括電能和CMS-016-V01通過厭氧分解進行甲烷回收,項目碳核算的邊界為餐廚廚余垃圾從產生單位運輸至處理廠后,進行厭氧發酵,產生沼氣一部分進入燃燒鍋爐產生蒸汽進行供熱,另一部分進入沼氣發電機發電上網,產生的沼渣外運至焚燒廠焚燒。

該項目碳排放主要包括沼渣運輸過程中的CO2排放和項目消耗電力的CO2排放;碳減排主要包括回收沼氣減排、替代燃煤鍋爐供蒸汽減排和替代燃煤供電減排。通過雙碳數據中心,能夠實時監測碳核算相關的生產指標,通過內置算法高效便捷地核算項目碳減排和碳排放,摸清企業碳家底。該項目的碳減排量預計在4萬噸以上。

二是碳減排優化。雙碳數據中心以減碳為目標,建立各項目單元生產指標參數與碳排放量、碳減排量指標的關系,通過大數據分析和云計算,確定算法模型,找到碳減排優化的生產指標最優值,從而指導生產,實現減排優化。

基于富陽項目已應用的沼氣產量預測模型,智能設備降耗模型、智能提油增收模型,建立預處理、厭氧、脫硫、污水、沼氣利用等各工藝單元生產指標與碳指標之間的算法模型,伴隨數據分析與挖掘,逐漸找到經濟指標與碳指標之間的最優平衡點,反向控制生產過程,實現最優降碳效果與經濟收益,綜合增效30%以上。

三是碳交易收益。在國家核證自愿減排量申請開放后,雙碳數據中心將幫助園區進行CCER碳資產申請,獲得CCER后在碳市場上進行交易,幫助園區獲得新的收益,同時對接碳交易平臺,實現對碳資產的管理。伴隨廠區垃圾處理量提升和工藝優化,碳減排量可達四萬噸以上。以市場價40元/噸測算,預計實現年收入160萬元以上。

案例總結

數字技術賦能垃圾處置廠降碳帶來多方面提質增效成效。一是摸清園區碳家底,核算園區碳排放量和碳減排量,明確碳中和目標;二是輸出碳減排路徑,結合生產過程工藝,建立算法模型,通過工藝管控實現碳減排優化;三是探索碳資產增值,通過項目為未來申請CCER碳資產并進行交易做準備,為園區創造新的收益增長點。

率先在環境產業領域實現數字化與綠色化相結合。一是聚焦環境產業碳中和。該案例大力推進生活垃圾減量化資源化,充分發揮減少資源消耗和降碳的協同作用,為“雙碳”目標在環境產業的落地提供了示范。二是以數字技術與綠色技術融合應用推動碳中和。借助大數據、云計算等科技力量,將降碳過程與工藝管控相結合,實現碳減排優化。

投資回收周期更短有利于同類園區借鑒。雙碳數據中心軟硬件設施投資回收期通常不超過一年,項目業主更加有動力進行投資。園區餐廚/廚余垃圾處理預計年減排量4萬噸,以市場價40元/噸測算,預計實現年收入160萬元。同類循環經濟產業園區可借鑒此案例實現碳中和路徑進行自身碳中和規劃,摸清園區碳家底,實現碳減排優化,進行碳資產管理和碳交易收益。

AII微信公眾號

AII微信公眾號

AII頭條號

AII頭條號